研究内容

エピゲノム編集技術により、女児だけの難疾患「レット症候群」の治療法確立に挑む。

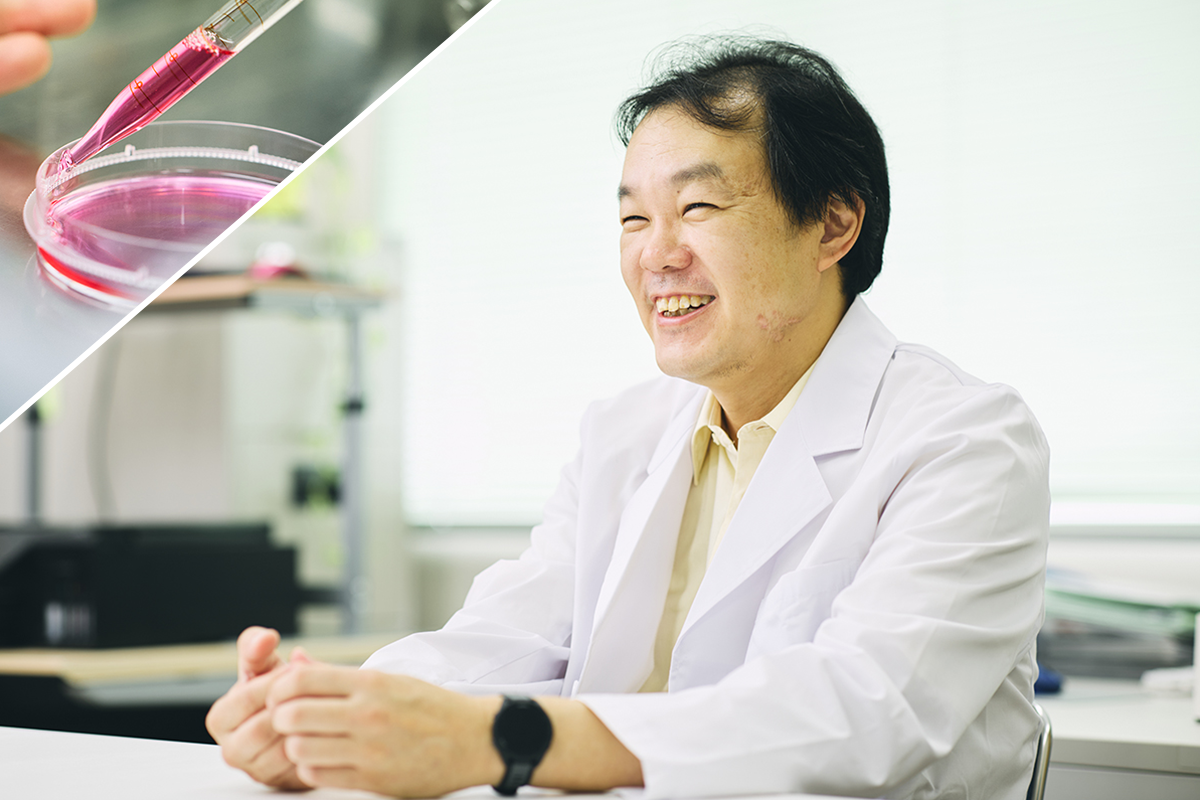

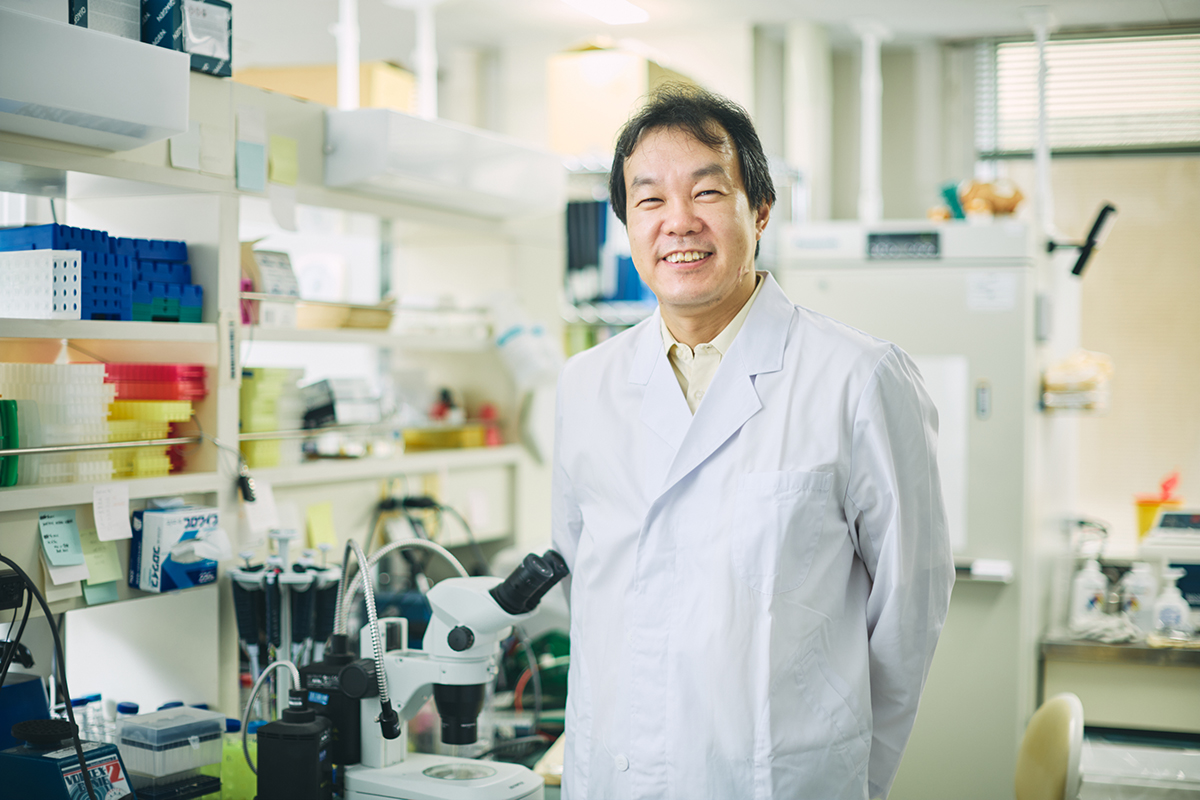

生命科学はこの20年で劇的な進歩を遂げています。2006年にはiPS細胞の作製成功が発表され、2012年にゲノム編集技術が登場しました。エピゲノム研究を専門とする堀家慎一准教授は、女児のみに発症するレット症候群などの難疾患の治療法確立を模索し、日々ラボで奮闘しています。

遺伝子スイッチのオン・オフを研究

自閉症など発達障害と診断される子どもは年々増えており、大きな社会問題となっています。発達障害は、一般には先天的な遺伝要因に環境要因が重なることで発症するといわれていますが、その発病メカニズムについてはよく分かっていません。

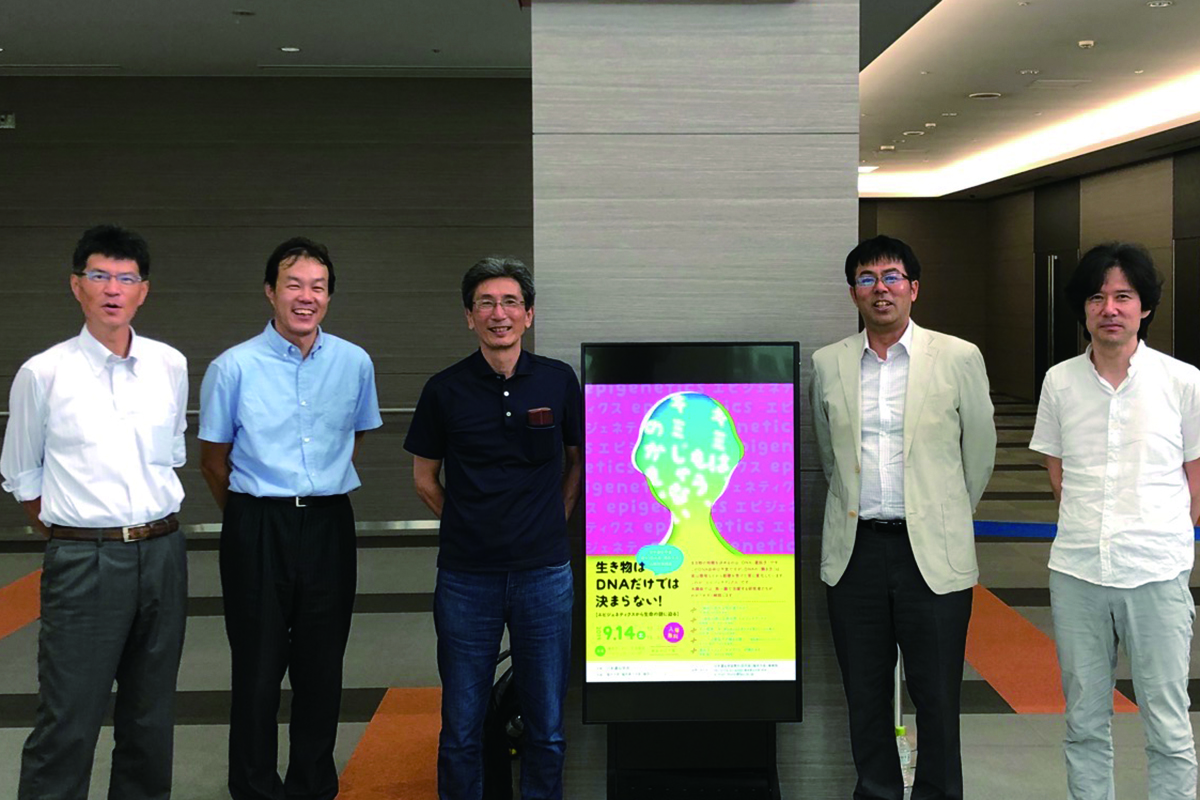

ゲノム生物学では近年、エピゲノム、あるいはエピジェネティクスという観点から研究が進められています。エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列は変化しなくても、なんらかの後天的な化学修飾によって遺伝情報が変わるしくみのことを指します。DNAの塩基配列は変えずに、あとから加わった修飾を変えることで、特定の遺伝子のスイッチをオン・オフを制御する技術をエピゲノム編集といい、遺伝性疾患の治療法につながるものとして期待されています。

私はこうしたエピゲノム研究を通して、エピジェネティクスが関連する発達障害の発症メカニズム解明と治療法の確立に取り組んでいます。

女児だけの希少疾患「レット症候群」

「レット症候群」は、およそ1万人に1人に発症する女児だけの難疾患で、厚生労働省の発達障害の指定難病に認定されています。1歳くらいまでは正常に成長しているようにみえますが、言葉を話し始めていたのが急にしゃべれなくなったりと、それまでできていたことが徐々にできなくなり、知能や言語・運動能力が低下していきます。生涯を通じて治療と療育が必要ですが、有効な治療法はいまだ確立されていません。

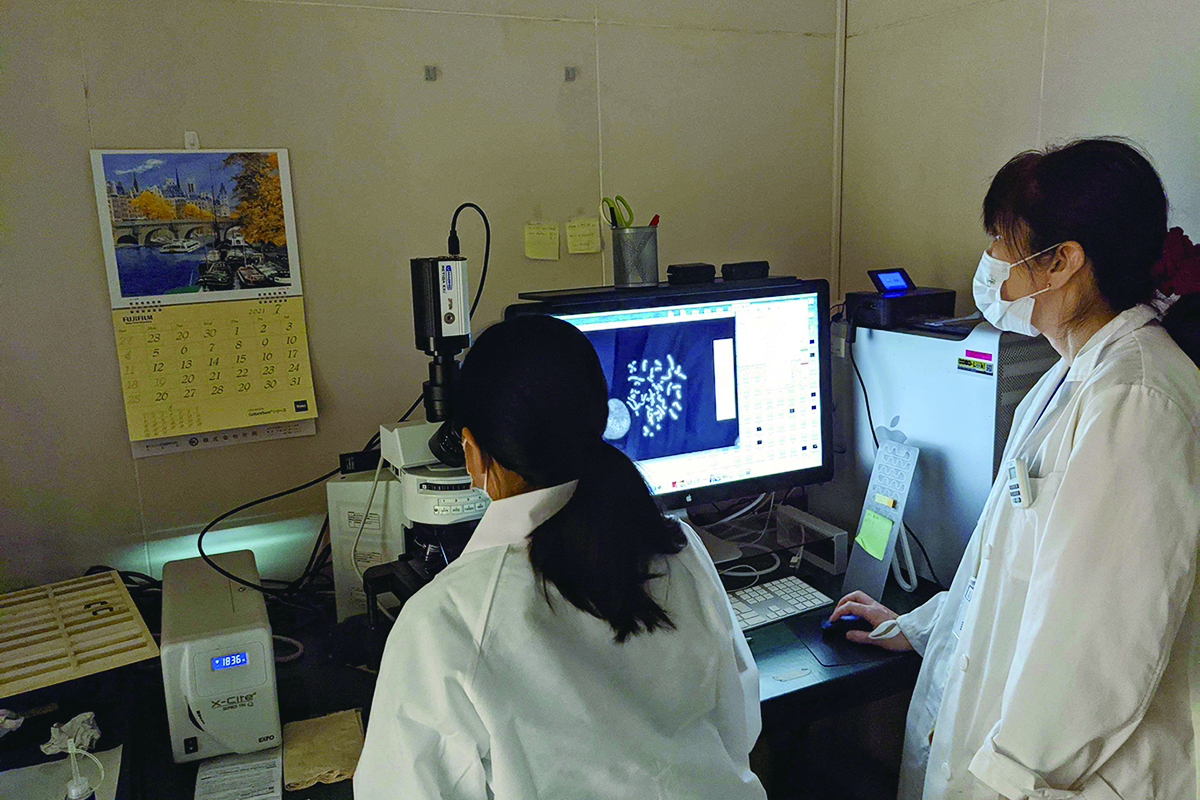

レット症候群の主な原因は、X染色体上にあるMeCP2遺伝子の変異であることが分かっています。女性は2本のX染色体を持っており、1本しか持っていない男性と遺伝子の数を等しくするため、片方の遺伝子しか働かないようになっています。したがって、レット症候群の患者さんは、変異がない正常な遺伝子も持っているにも関わらず、その一部が眠っている状態になっているのです。

私たちは、正常なMeCP2遺伝子だけを活性化させるというアイデアで、レット症候群の治療法開発につながる研究を進めています。DNAの塩基配列自体は変更せずに修飾を変化させるだけなので、治療にあたって副作用も少ないと考えられます。

患者団体との対話を通じて

私は修士課程までは化学を専攻し、博士課程からエピゲノムの研究に携わるようになりました。2000年代初めにアメリカに留学しましたが、ちょうどレット症候群の原因遺伝子が同定されたタイミングで、患者団体の活動が非常に活発になっており、私もレット症候群協会から奨学金を得て本格的に研究に取り組むことになりました。

アメリカでは患者団体がオープンに支援や理解を求める文化があります。日本のレット症候群の患者団体もアメリカのかたちに近づいてきており、治療に関して国内外の最新情報を収集するとともに、病気について積極的に社会に発信し、さらには寄付を通じて私たち研究者を支援してくれています。

私自身、年に数回、患者さんやそのご家族に直接お会いし、情報交換をしています。諦めずに前を向いて頑張っているご家族の姿を見る度に、少しでもその思いに応えたいと強く思います。

今は、「治せるかもしれない」と言える

レット症候群の克服は一筋縄ではいかないとは思います。しかし、2006年にiPS細胞の作製成功が発表され、2012年にはゲノム編集技術が登場し、生命科学はこの20年で劇的な進歩を遂げています。20年前には軽々しく「治せる」とは言えなかったことが、今は、「治せるかもしれない」と言える。その可能性を信じて、全力で取り組みたいと考えています。

ゲノム生物学はまだまだ分かっていないことだらけ。生き物の中では、自分たちが想像していないことが起こっています。だからこそチャンスは多いのです。