研究内容

金属材料、炭素系材料の研究を通じてSDGsに貢献する。

建築物から機械、日用品まで幅広く使用され、私たちの暮らしを文字通り力強く支えている金属。その性能をわずかでも高めることができれば、社会に大きなインパクトがもたらされます。金属材料と炭素系材料の研究に取り組む宮嶋准教授は、「社会の持続可能性を考える上で、材料は大きな可能性を秘めています」と話します。

材料は、世の中をもっと良い方向に変えていける

高校生の頃は飛行機やロボットの研究をしたいと考えていましたが、希望はかなわず、電気電子学科に進学しました。ただそこで物理の面白さに目覚めて炭素系の薄膜を使った半導体の研究に取り組み、博士課程でイギリスの大学に進みました。その後、薄膜の観察装置である電子顕微鏡について理解を深めようと日本の大学に異動し、観察する対象が炭素から金属に変わりました。いくつかの研究室を経て、現在は金沢大学で金属と炭素という材料から機械工学に関わっています。

さまざまな分野を渡り歩いてきたことから、取り組む研究テーマも多岐にわたりますが、軸は材料科学の観点からSDGsに貢献する、ということにあります。

わずかな性能向上が社会インパクトに

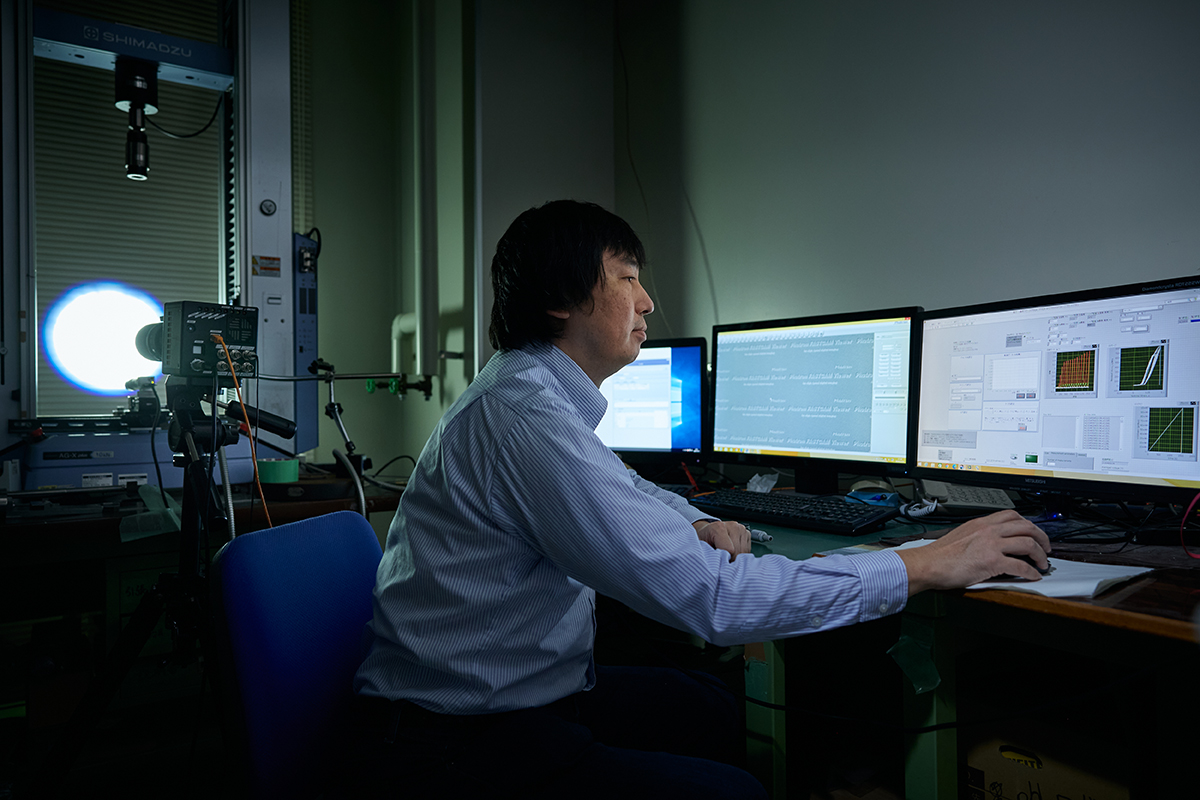

私たちの研究室では、金属の知られざる新規特性の解明や高強度化などの性能向上に取り組んでいます。

身の回りを見渡すと、自動車に飛行機、橋梁、ビルの鉄骨、スチール棚やパイプ椅子、電線など、ありとあらゆるところに金属が使用されています。たとえば自動車業界では、CO2排出量の削減を目的に、薄くて高強度の金属材料の研究開発が進められています。エコカーとしてハイブリッド車、EV、FCVなどさまざまな選択肢が生まれていますが、いずれにしろ、エネルギー消費効率を高めるためにはボディの軽量化が欠かせません。数%でも鉄鋼の強度を高めることができれば、社会全体での影響は非常に大きなものになります。

強度を高めた金属は、建築物の可能性も広げます。全長3,911mの世界最大級の吊り橋である明石海峡大橋が実現したのは、高強度の構造用金属材料の開発があったからこそです。

実験室でハイエントロピー合金を作製

金属の強度を上げるには、いくつかの方法があります。メインの金属に他の金属の元素を少量混ぜる合金の手法はそのひとつで、紀元前から使われてきました。私たちは新しい合金材料として、5種類以上の金属をほぼ等量混ぜて作る「ハイエントロピー合金」について研究を進めています。

ハイエントロピー合金は、従来の合金に比べて高温で高い強度を維持し、耐食性にも優れます。また構成元素の単純な足し算ではなく、相互作用により新たな材料や機能が生まれることが期待できます。

ナノ粒子化で触媒機能材料を開発

金属材料に関しては、“小さなもの”も研究対象にしており、金属ナノ粒子をバイオ燃料で走るエンジン車の触媒に応用するという方向性を検討しています。自動車の排気ガスを無害化する触媒としては、プラチナが理想的とされますが、プラチナは高価で貴重な金属です。代替として量が多く安価な鉄、マンガン、ニッケル、コバルト、クロムなどの遷移金属を使うことができないか、また金属ナノ粒子と炭素系のナノ材料を組み合わせると触媒の活性を高められるのではないか、という発想で研究を進めています。

価格が高いものは一部の人しか使えませんが、安くて高性能な触媒が開発できれば、世界中の多くの人が使えます。これは「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念にも合致します。

「知りたい」「楽しい」が原動力

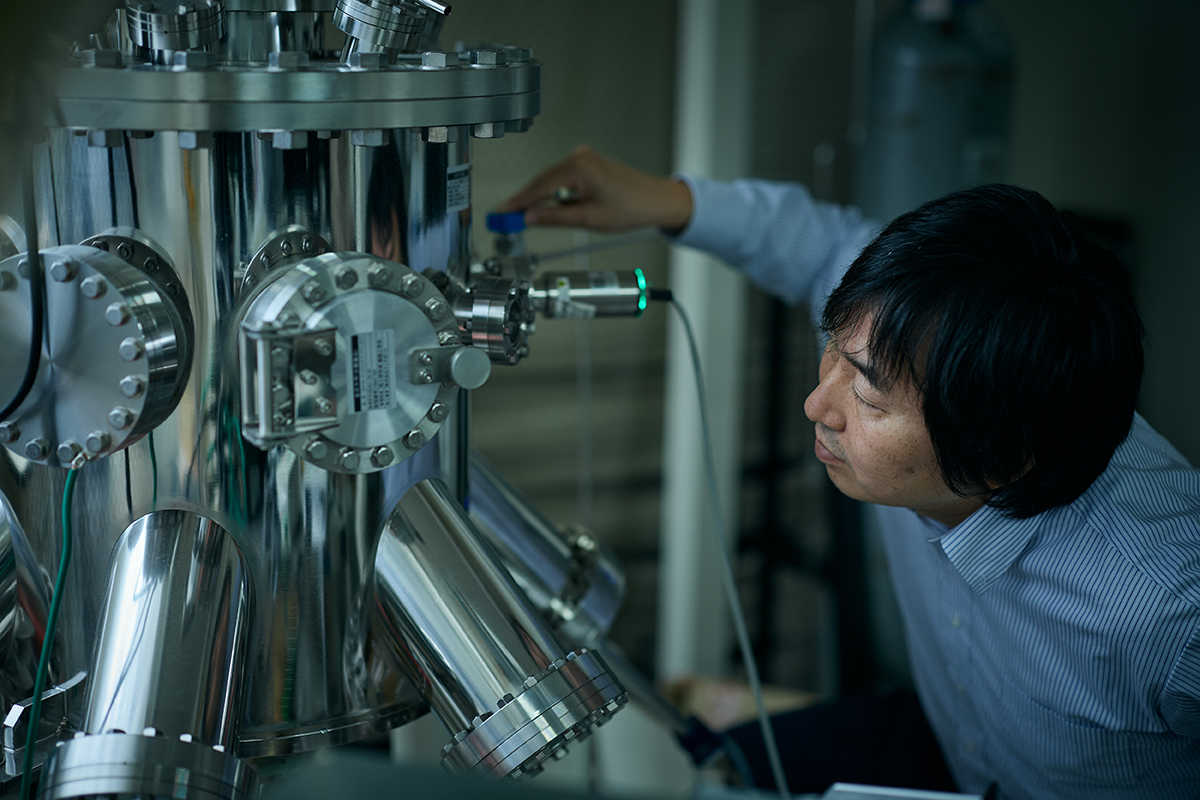

昨今、タイパという言葉をよく耳にしますが、大学が行う研究はタイパ良くお金になるものではありません。むしろ、一般の方は「何の役に立つんだろう?」という印象を持つかもしれません。でもそれでいいと私は思っています。誰もが目先の利益に結び付く研究しかしなくなると、研究の厚みや多様性が失われます。いったん失われたものを取り戻すのは難しいものです。結果として社会の役に立つことは素晴らしいことですが、自分が知りたいから、夢中になれるから研究するという姿勢も大切なことではないでしょうか。

私自身は、「世界で初めて」を目指すことが研究のモチベーションになっています。世界初に近づくため、世界でひとつの装置を学生と一緒に組み立てることも珍しくありません。それが楽しいんです。