研究内容

空力実験のデータを広く社会に公開し、効率的かつ安全に飛ぶ無人航空機の開発を後押し。

さまざまな産業で無人航空機の活用が広がっています。撮影、インフラの点検、工事現場の測量、田畑への農薬の散布、災害時の物資輸送、そしてエンターテインメントも―。大塚光助教は、空気力学の観点で、暮らしに便利さや楽しさをもたらす無人航空機の基礎研究に取り組んでいます。

企業からアカデミアへ

中学、高校時代の夢はロケットを飛ばすことでした。大学に入学するとロケットより飛行機に興味を持つようになり、航空機の空力設計の基礎となる空気力学の世界に飛び込みました。大学院を出た後は、企業で航空機の開発に携わりましたが、利益に直結する製品開発や製品性能を担保するための技術開発より、学術的な新規性や面白さを追究する基礎研究に携わりたいと、大学の研究室にポストを得ました。現在は「ドローン」という通称で知られる無人航空機まわりの空力現象の解明に取り組んでいます。

もともとドローンという言葉は、自律的に稼働するロボット全般を指すもので、現在では無人航空機全般を指す言葉として使われています。

複雑な空気の流れを見える化

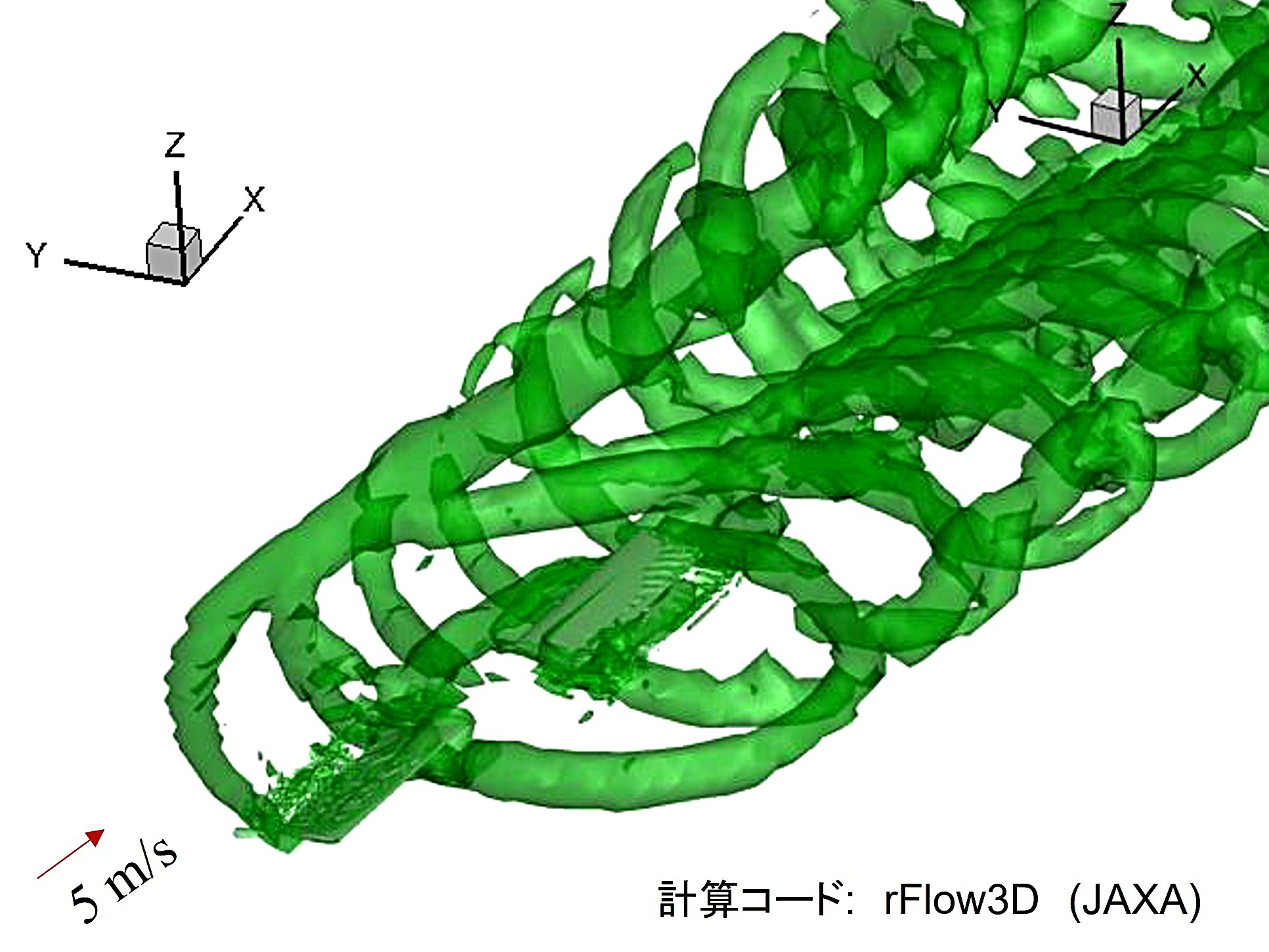

みなさんが想像するプロペラ(ロータ)が4つ以上ついたドローンをマルチロータ機と呼びます。マルチロータ機は垂直離着陸が可能で、飛行中はロータの回転数を変化させて垂直・水平方向の自由移動やホバリングができます。回転翼機は、機体の周りに複雑な空気の流れを作り出しますが、とくに4つ、6つ、8つと複数のロータを搭載したマルチロータ機は、ロータ間で流れが干渉し合い、空気の流れがより複雑に変化します。

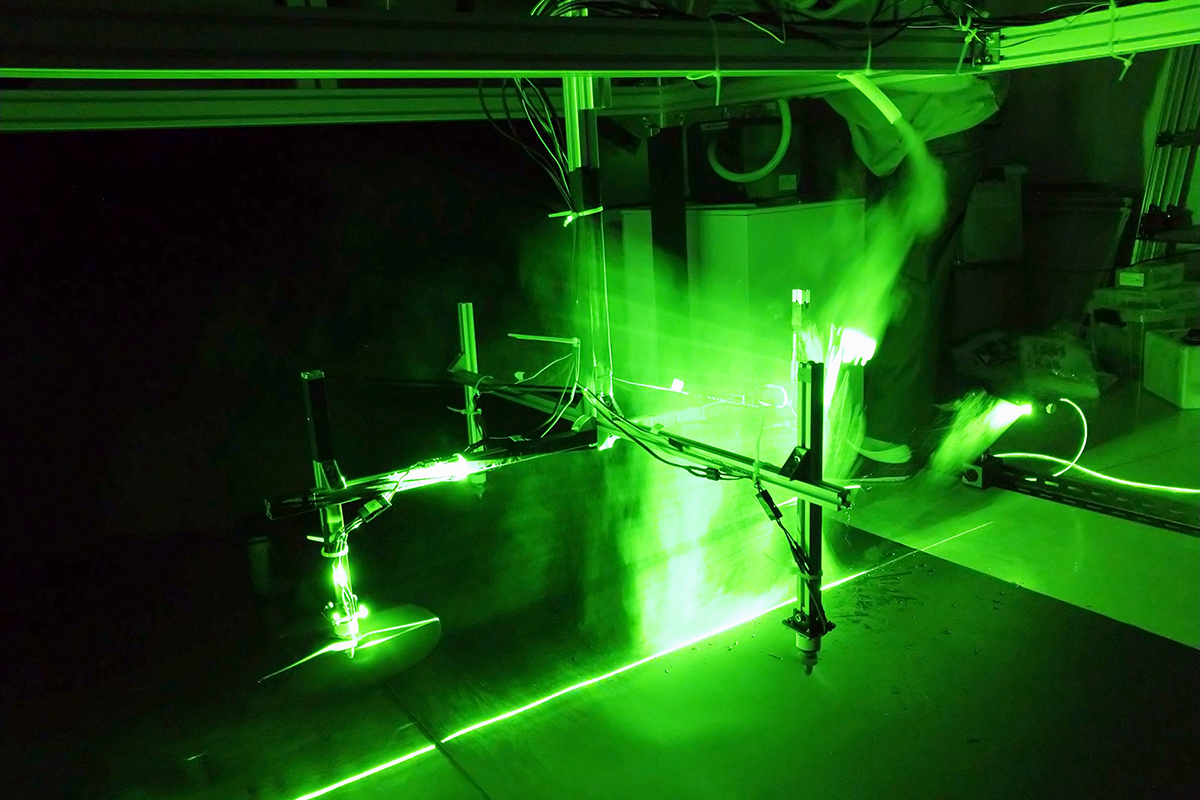

研究室では、ロータがどのような空気の流れが生み出すのか、ロータ間でどのような空力干渉が生じているのかを明らかにするために、「風洞」と呼ばれる装置を用いて実験を行っています。大型の風洞が必要なときは、他の研究機関を訪問して実験を行うこともあります。

空気の流れは目に見えませんが、煙や光を使って流れを可視化して観測します。コンピュータで空気の動きをシミュレーションする技術も進化していますが、実際には計算と違う結果が出ることもあるため、地道に実験を繰り返し、データを蓄積することに重きを置いています。

機体開発の新たな視点を提供

大型の有人航空機は、性能をわずかでも上げるために莫大な予算を組んで研究が行われます。これに対して無人航空機は、バッテリーを積めば簡単に飛ばせることから、“まず使ってみよう”という発想で、経験的に改良を重ね、利用が広がってきた経緯があります。しかし都市部での活用を含め、今後さらに無人航空機の用途を広げるためには、バッテリーの性能向上に加え、空気力学の観点で「そこで何が起こっているか」を解明することが欠かせません。

どんな形状のロータが、抵抗が小さく燃費が良いのか。各ロータをどの位置に配置すれば騒音や振動を抑えられるのか。風が強い環境でも安定して飛行させるにはどうすればいいのか。空力実験で得られたデータを活かし、機体開発の新たな視点を提供できればと考えています。

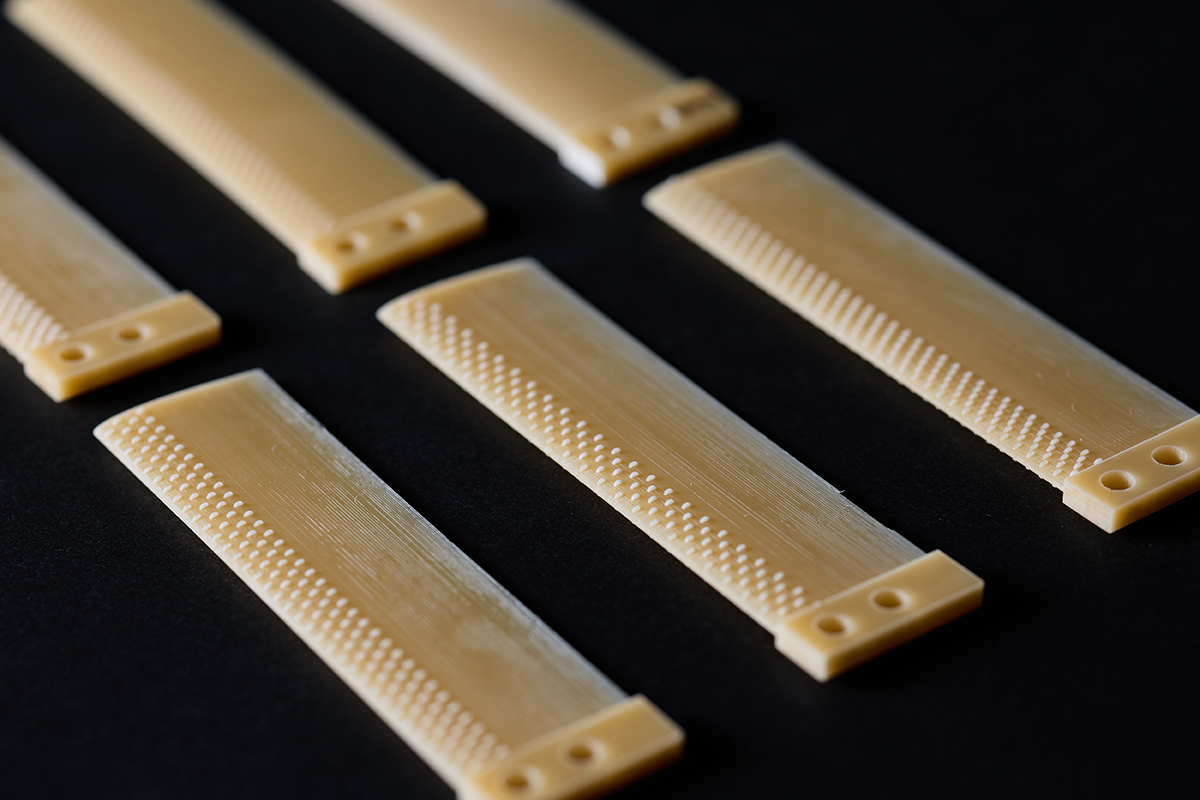

空気力学の分野では、生物の構造や機能を模倣して新たな技術を開発する事例も珍しくありません。私たちは今、サバの尾ひれを模倣した凹凸をロータに刻むことで騒音を抑えるという研究テーマにも取り組んでいます。実験を行って実際に効果があることがわかっており、今後はその原理の解明を進めていきます。

大学の研究者としての使命

私たちはメーカーではなく、大学の研究室です。研究室で行った実験のデータは、社会全体で共有すべき知識としてオープンにしていくことが私たちの使命だと考えています。さまざまな分野で急速に広がっている無人航空機だからこそ、大学が基礎研究を担う意義があります。また、航空機宇宙機の技術開発を支えていく人材を排出することも私達の使命です。大学での流体実験の研究を足がかりに、メーカーや研究機関で技術開発に飛び込んで情熱を注いでもらえる若い人たちの背中を後押ししていきます。

航空機の開発は、先人が積み上げてきた知見の上に成り立っています。私自身は、論文を発表したときに華々しい評価を受けるよりも、50年後、100年後にも研究者や技術者に読まれ続ける論文を世に出したいという思いがあります。2021年に火星を飛行したNASAの無人ヘリコプター「Ingenuity」は、過去さまざまな研究から知見を得て開発されたものです。数百ある論文の一つに過ぎませんが、ロータ形状の検討過程で私が加わった論文が引用されています。間接的ですが、自分の研究成果が火星上空を飛んだヘリに少しでも役立ったと思うと誇らしいですね。