研究内容

130年変わらないX線技術に新風を吹き込み、X線撮影の真の能力を引き出す。

林裕晃教授は、原子核工学をバックグラウンドとして医療分野の研究に携わる異色の経歴の持ち主です。居心地の良さや美しさを徹底した研究室のたたずまいも異色と言えるかもしれませんが、そこには、学生とともに100年後も評価される成果を出していく、より良い医療をつくっていくという骨太の思想が流れています。

原子核工学から医療分野へ

私は工学部出身で、以前は原子核物理や原子核計測といった研究に携わっていました。学位を取得し、いよいよアカデミックポストに就こうというタイミングで起きたのが東日本大震災です。自分の研究対象であった原子炉が爆発するのを目の当たりにしたことが、研究者人生の大きな岐路になりました。赴任先の大学が医療系ということもあり、悩んだ末に、原子核の計測技術を活用して医療分野で独自の道を切り拓いていくことを決めました。とはいえ、工学出身の私が全く経験のない医療分野で勝負していくためには何ができるのか―。私が考え、実践したことは、目の前にいる学生を大切にし、徹底して育てるということでした。

学生を育て、世界と勝負する

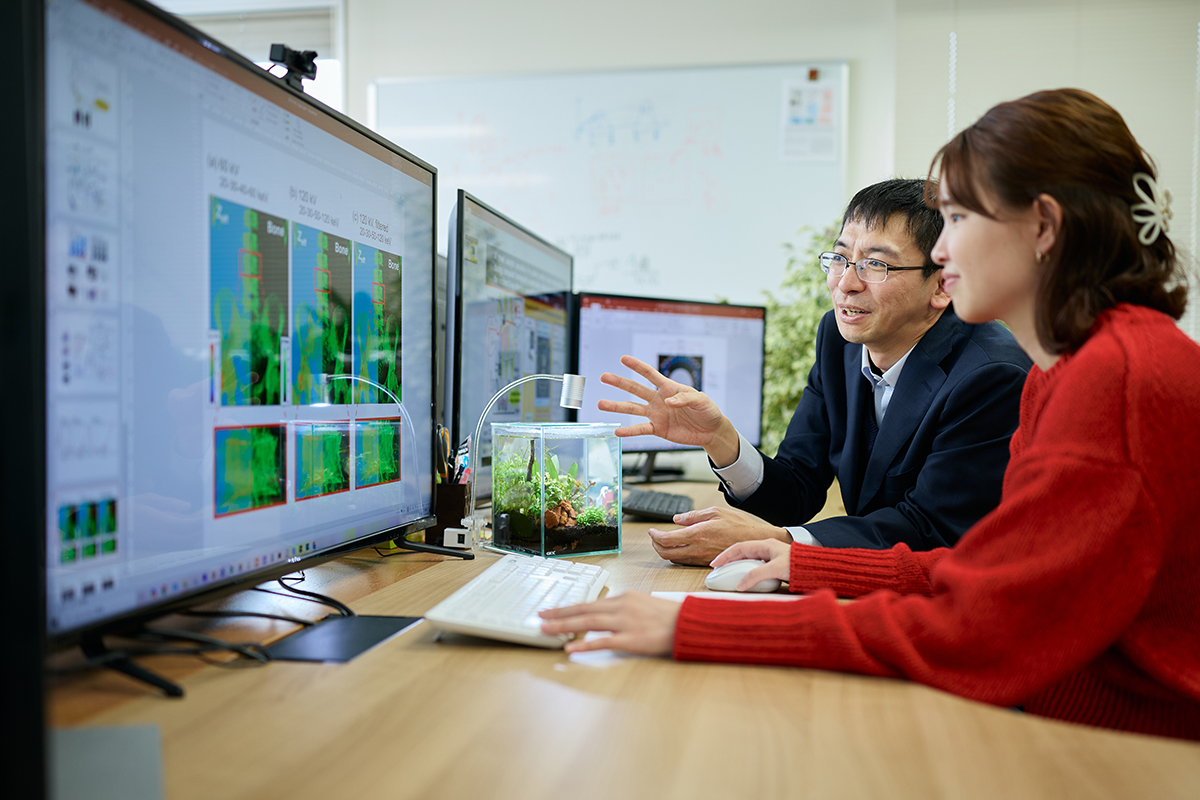

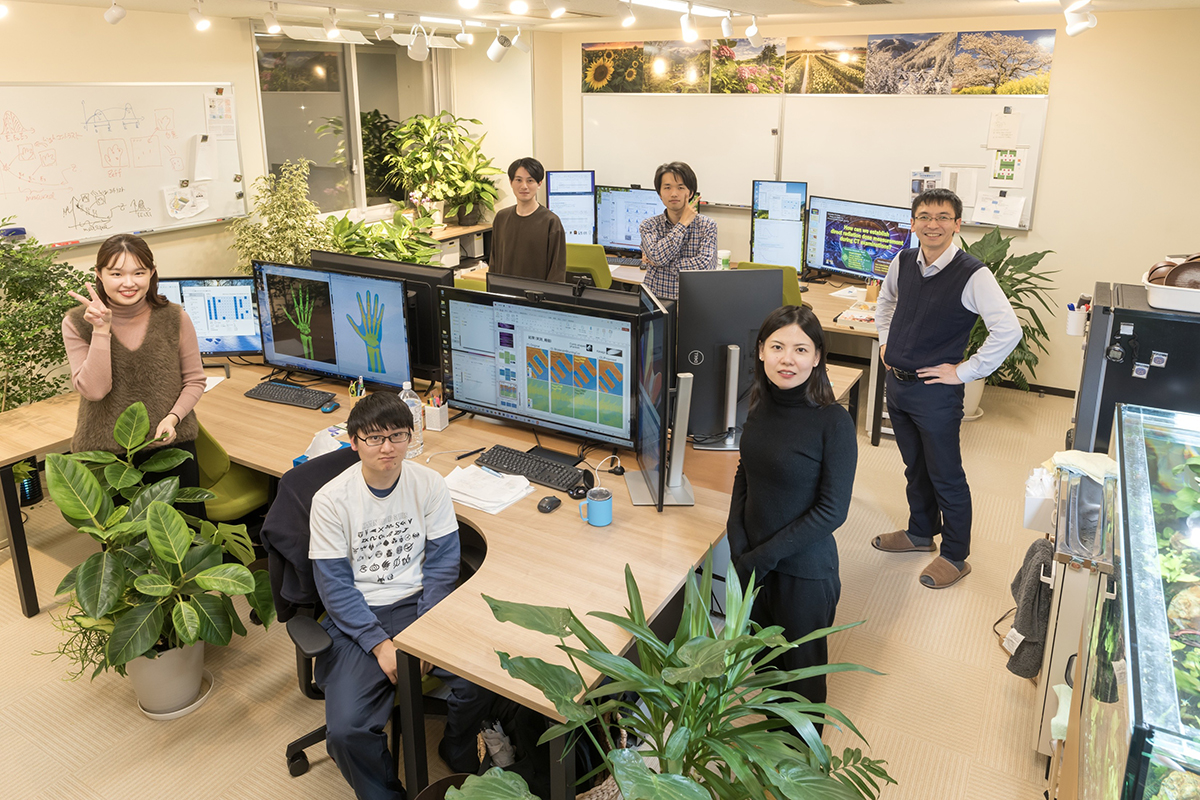

現在の研究室を構えたのは2024年7月ですが、ベンチャー企業のオフィスのような、快適でデザイン性の高い学生部屋を整えました。ハード面だけでなく、学生アワードや給付型奨学金の取得を後押しするなど、ソフト面でも学生のサポートに力を入れています。学生が成長し活躍することで、結果的に研究室が存在感を発揮していく、そんな好循環が生まれています。各種メーカー、医療関係者と、研究室のネットワークは広がっています。研究室出身者が他大学の教員になり、そこで知り合った多くの研究者との大学間連携研究も華開きました。

私自身は研究者として、100年後の人々にも「これは素晴らしい仕事だ」と評価されるユニークな論文を世に発表したいと強く思っています。研究の魅力を多くの人に伝えるために、論文や発表資料にアートの要素を取り込むことも意識しています。人は美しいものを見て心を動かされるものです

医療X線の技術革新を目指す

私たちの研究室では、現在、医療X線を安全かつ有効に利用するための技術開発に取り組んでいます。

病院で実施されるX線画像検査は、物質の組成と密度によって透過性が変わるX線の性質を利用したものです。白から黒の濃淡で表された“X線の影絵”を医師が見て、「骨折している」「肺がんが疑われる」といった診断を行っているわけです。

ところで、かの有名なレントゲン博士がX線を発見したのは 1895年のことです。これに対し、原子モデルが考案されたのは1913年です。つまりX線は、まだ人類が原子を知らない時代に生まれ、以降130年にわたって同じ原理で撮像された画像が医療診断に応用されているのです。こうした経緯を考えれば、X線にはまだ活用されていない、真の能力があるはずです。

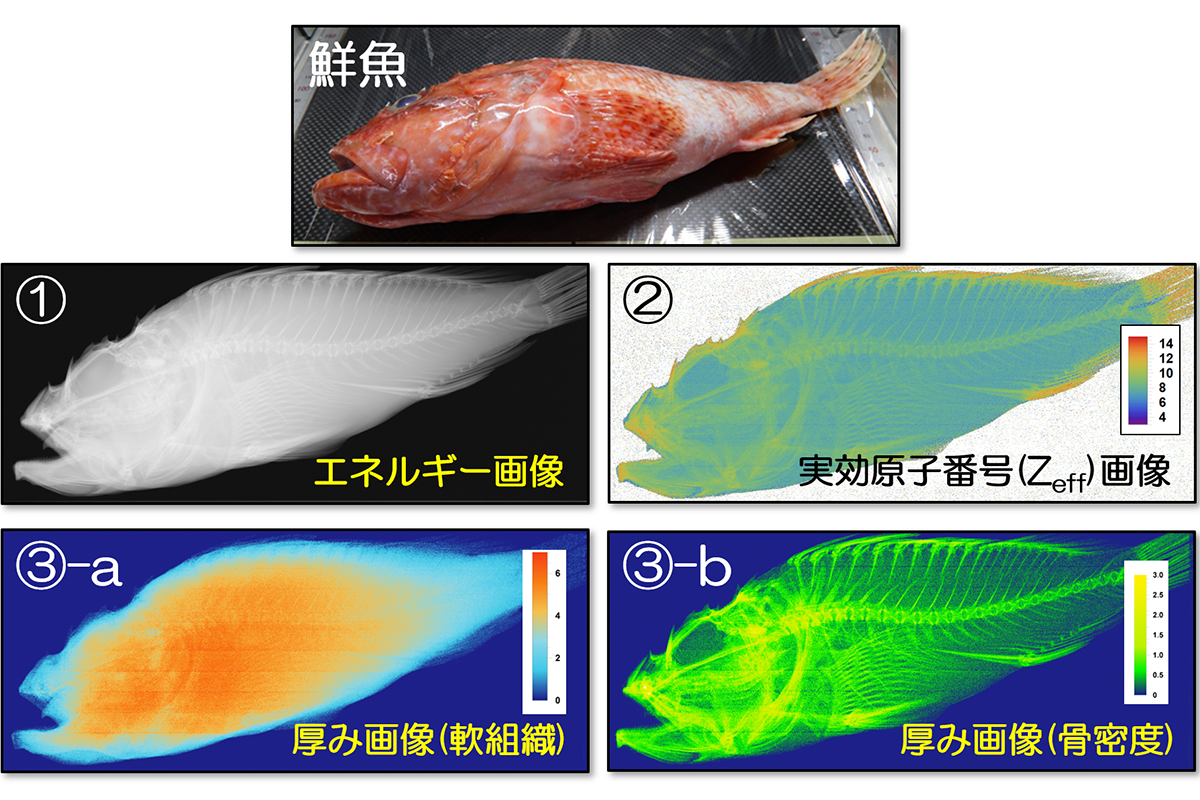

「人が見る画像」と「解析した画像」でより良い医療を実現

X線画像の撮影現場では物理が起こっています。ここで私が提案するアイデアは、X線が体内を透過するときの物理法則を愚直に解析しよう、というものです。解析により被写体の原子番号や元素の構成などの情報が得られれば、軟組織成分だけ、あるいは骨成分だけを抽出して画像化するなどの新しい医用画像が生成可能となり、より多くの診療情報を引き出すことが可能になります。

もちろん従来のモノクロ画像を否定するものではありません。「人が見る画像」と「解析した画像」の2つのアプローチで、X線検査の価値をさらに高めていこうという考え方です。ほぼ確立された技術であるX線写真を研究対象としている研究者は世界を見渡してもほとんどいません。異分野から入ってきた私だからこそチャレンジできるテーマかもしれません。

X線検査は放射線の被ばくを伴いますが、そのリスク以上に、短時間で有益な情報を得ることができ、病気の早期発見を可能とするという大きなメリットがあります。さらに私たちの研究が進んでX線撮影の真の能力を引き出すことができれば、医療はもっともっと良くなる。私はそう信じています。ぜひ、皆さんに期待していただきたいです。