研究内容

超過酷な環境で生きる生物の化石を研究し、生命と生態系の進化を明らかにする。

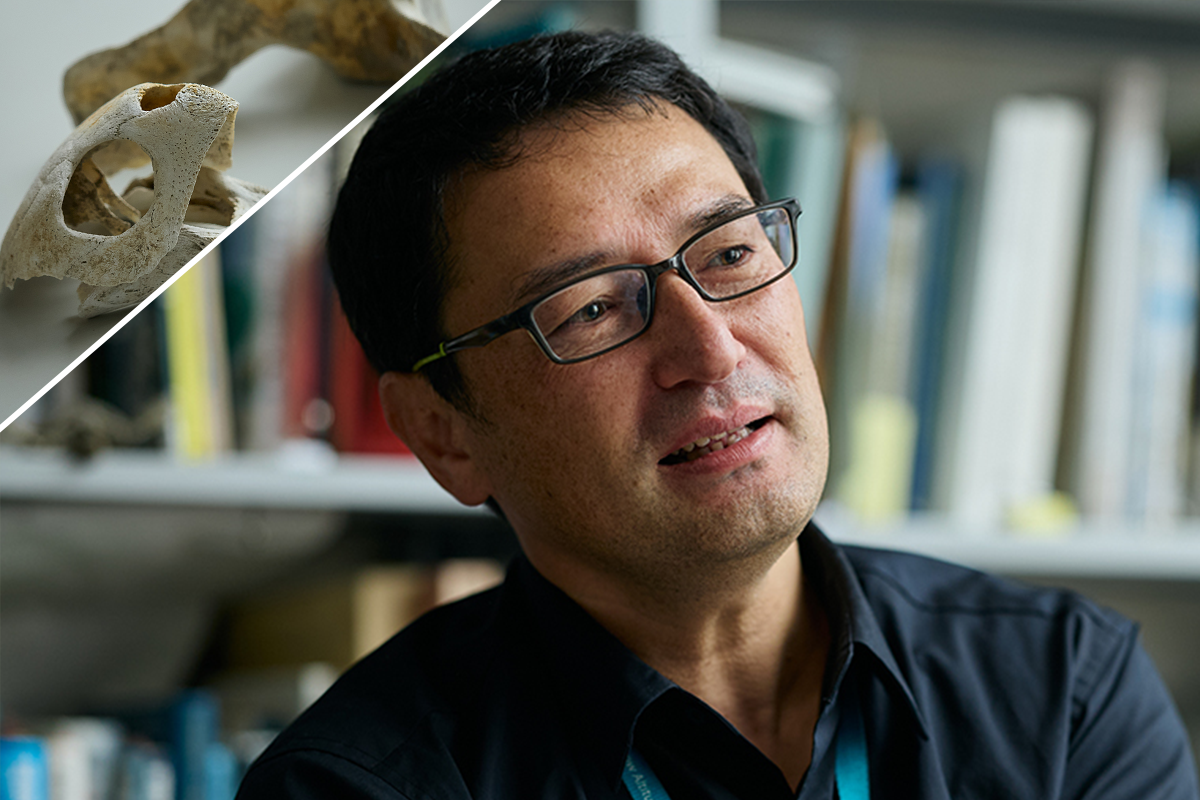

大学で情報通信工学を専攻したものの、高校時代にアンモナイトの化石採集に夢中になった経緯から、大学院進学を機に古生物学の道へ転向したというロバート・ジェンキンズ准教授。現在は、古生物学、地球生物学の視点で、深海の極限環境に生息する生物の進化を1億年スケールで追いかけています。

深海の極限環境は“フロンティア”

日本は四方を海に囲まれています。光が届かない深海域には、数百℃の熱水が噴出する場所やメタンが湧き出す場所など、普通の生物なら到底生きられないような超過酷な環境があります。

そうした環境には微生物のみが生息すると思われがちですが、たとえば、猛毒である硫化水素をエネルギー源とするバクテリアを体内に共生させた特殊化した貝など、動物たちが集まる不思議な生態系が広がっています。私はこうした極限環境に生きる生物がどのように進化してきたのかを研究しています。

生物の進化の本質を求めて

海には地球上で最大の動物であるクジラがいますが、このクジラは死んだ後に超過酷な環境をつくりだします。海底に沈んだクジラの死骸にはさまざまな生物が群がって「鯨骨群集」と呼ばれる生態系を形成し、数十年から百年以上に渡って生命をつないでいます。

クジラの骨の半分以上は有機物であり、深海では貴重な栄養源になりますが、有機物が分解される過程で出る硫化水素には毒性があります。深海の熱水などの超過酷環境と似たような環境がクジラ遺骸につくりだされるのです。クジラに群がる生物の中には、この硫化水素を無毒化するシステムを備えたものいます。

こうした過酷な環境下でこそ、生物の進化の本質、生命の力強さが見えてくるように私は感じています。そして、死んだクジラに生きる生物のおかげで、生きものが『土に還り』、生態系が循環していくことを実感します。

世界初「竜骨群集」を発見

クジラが登場したのは約5,000万年前ですが、それより古い時代はどうだったのでしょうか。

1億年前、陸上に恐竜が闊歩していた白亜紀の海では、首長竜などの水生爬虫類が繫栄し、アンモナイトが泳ぎ、海底にイノセラムスという大型の二枚貝が生息していました。私たちは、首長竜の骨の化石を研究することで、死んだ首長竜のまわりに特殊な生態系がつくられていたことを世界で初めて明らかにし、これを「竜骨群集」と命名しました。

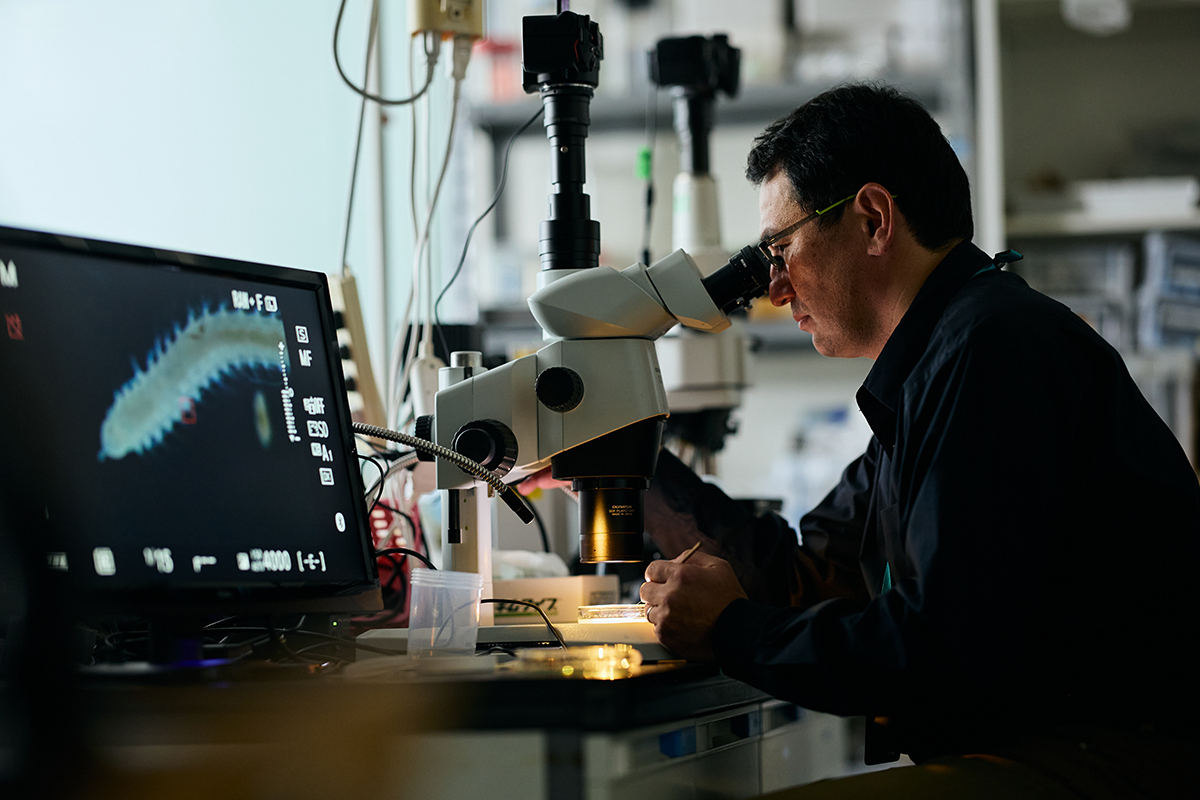

死骸に群がる生物というと、大きな生物をイメージすると思います。確かに最初に現れるのは腐肉食のサメやカニの仲間ですが、これらが肉をほぼ剥ぎ取ると、やがてバクテリアが骨を覆い、骨の中に入り込めるほど小さく進化した巻貝などが生息するようになります。私たちは首長竜の骨の化石のまわりに、バクテリアを食べる微小な貝類の化石を発見したのです。

現在の海中調査から分かること

1億年前の海にはウミガメも泳いでおり、白亜紀末の大量絶滅を超えて生き延びています。ウミガメやクジラの死骸の分解過程を明らかにすれば、過去と現在をつなぐ糸口がつかめます。

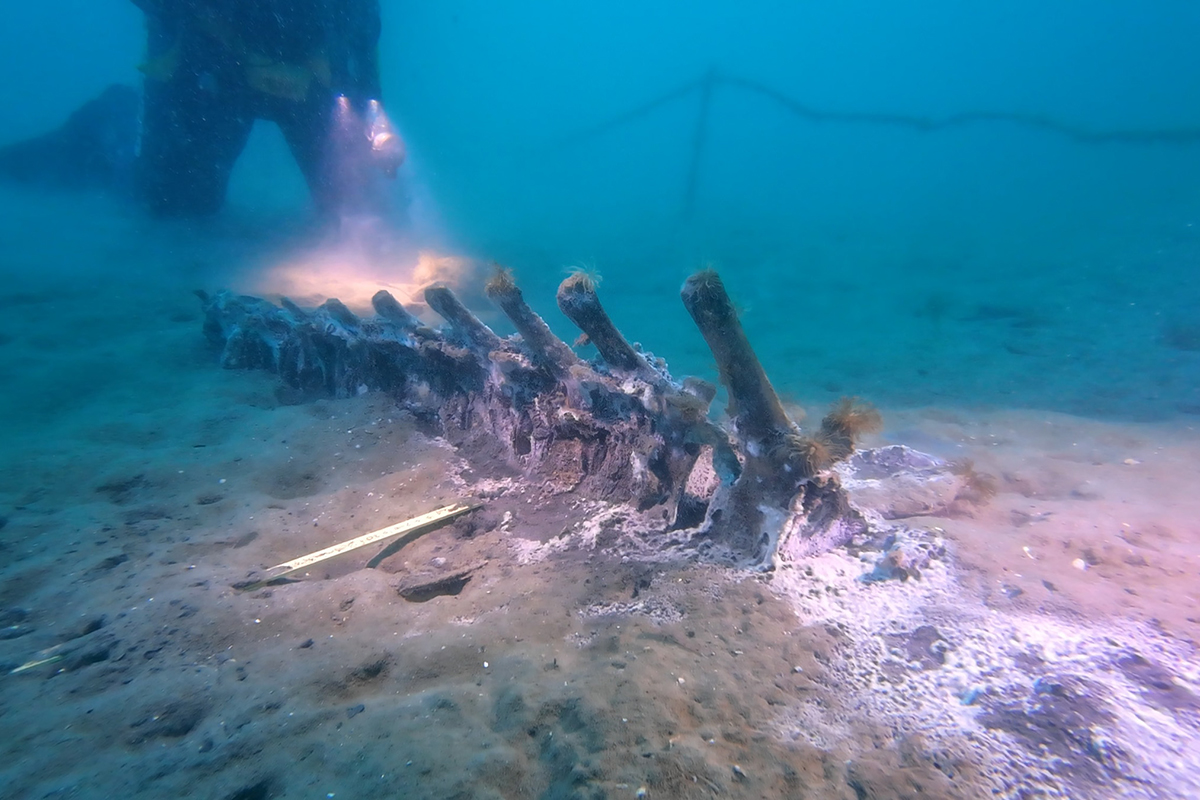

私たちの研究室では、化石をベースにした研究から一歩進み、能登・九十九湾の臨海実験施設にウミガメとクジラの骨を沈め、定期的にスキューバダイビングで潜って、集まってくる生物の調査を進めています。発見される生物の中には新種の生物も含まれます。これらの生物がどこからやってくるのか、栄養源となる死骸をどのように見つけるのか、謎は尽きません。

“腐敗の生態系”は、これまであまり研究されてきませんでした。しかし生物が死んだ後どのように分解され、そこにどんな生物が関わっているのかを過去から現在まで突き詰めていくと、生態系の循環や生物の進化に関する重要な知見が得られます。

能登半島地震を経て

2024年1月1日、研究を通じて交流のあった能登で大きな地震が発生しました。私たちは地震と津波による海底の環境の変化と生態系などへの影響を確かめるべく、地震発生直後の1月下旬から能登町や珠洲市の沖合で水中調査を続けています。

海には科学的に解明されていない事象がたくさんあります。私たちの研究が、被災地の復興や経済の活性化に直接役立つことはないかもしれません。しかし、海の中で起きたことを少しでも解明し、人々に伝えていくことが、私にできる社会還元だと信じています。古生物学の視点で過去から現在を研究することで、未来に備えることもできるはずです。