研究内容

地域に眠る「たからもの」に光を当て、過去を現在、未来へとつなぐ。

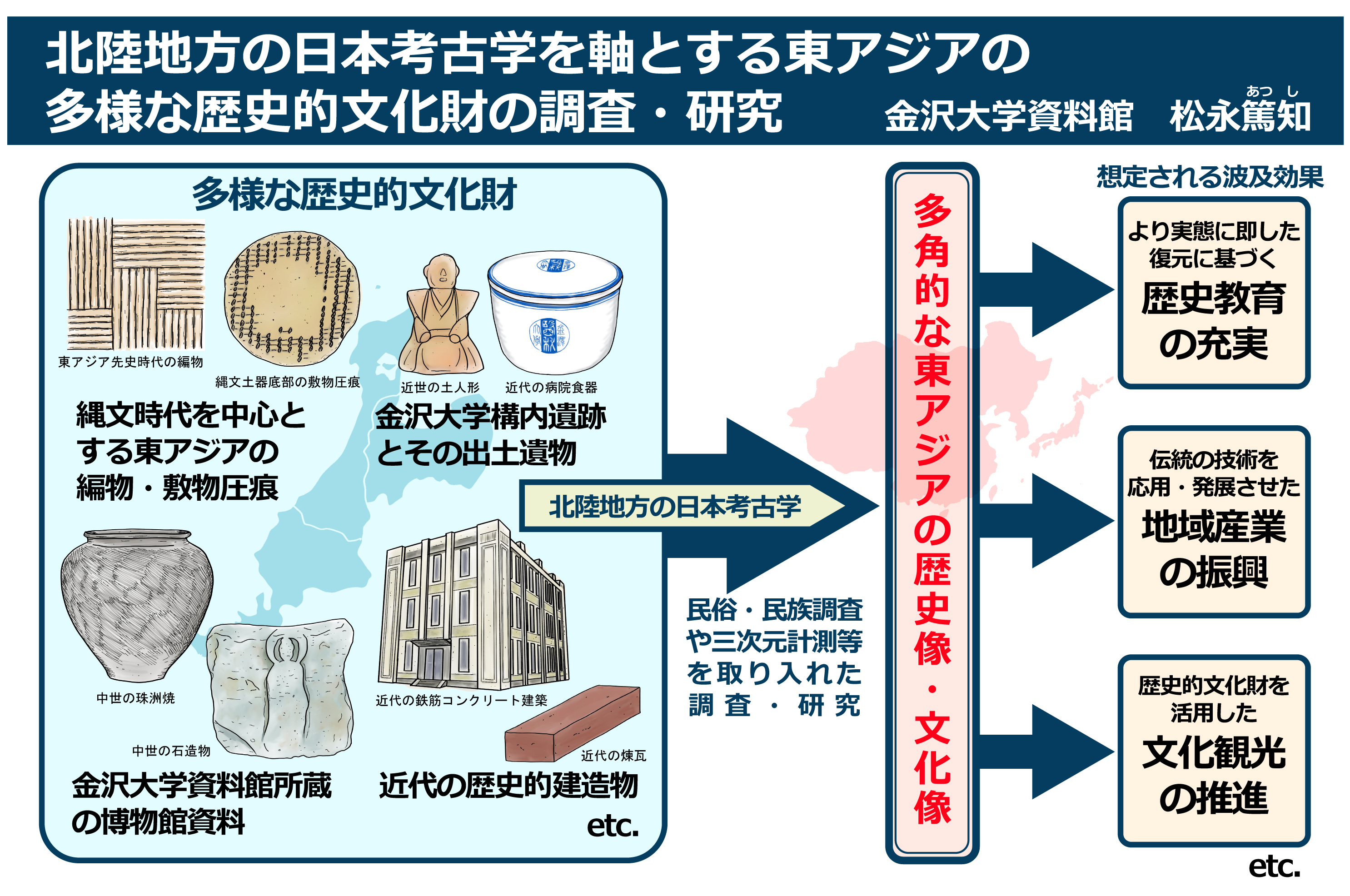

考古学は、発掘調査によって得られた物的証拠(遺跡・遺構・遺物)に基づいて過去の人類の営みを明らかにする学問です。文化庁によれば、埋蔵文化財、いわゆる遺跡は全国に約47万カ所あり、毎年8千件程度の発掘調査が行われています。考古学、博物館学を専門とする松永特任助教は、北陸・石川の地域に眠る「たからもの」に光を当て、その価値を発信しています。

古くて新しい発見

私は金沢大学の学部生の頃から25年以上にわたって、北陸の縄文時代を中心に、編物と敷物圧痕の研究を続けています。

編物とは、タケササ類やツル植物などの細長い植物素材を組んだり絡めたり巻き上げたりして製作した道具のこと。具体的にはカゴや敷物、編布(アンギン)などです。今も日常で使われていますが、縄文時代においては生活のあらゆる場面で用いられた重要な道具であり、当時の人々の暮らしを復元する上で欠かせません。

敷物圧痕とは、人々が編物や植物の葉などの上で土器を製作した際、土器の底に押しつけられて残ったそれら敷物の痕跡です。編物や植物の葉は腐りやすく、残ることは稀ですから、敷物圧痕は土器や編物の製作技術、植生古環境を探る貴重な手がかりになります。

石川県域でも先史時代からさまざまな編物が作られており、県内の遺跡から実物や痕跡が見つかっています。竹細工をはじめ、白山市旧鶴来町の「檜細工」、同じく旧河内村の「こつら細工」など、石川県には多様な編物工芸が伝わりますが、これらのルーツを歴史の中に見出すことができます。

新たな先史時代像を求めて

近年は視野を広げ、研究対象を広げて、三次元計測や民俗・民族調査なども取り入れながら、東アジア先史時代の編物や織物の技術の解明を目指しています。

日本列島では、縄文時代の終わり頃から弥生時代の初め頃にかけて、稲作の伝播とともに布を織る技術がもたらされました。“編む”から“織る”への技術革新はどのように達成されたのか。技術革新は人々の生活や文化、社会にどんな影響を及ぼしたのか。過去の謎を解明する手がかりをつかもうと、タイ北部をはじめとする東南アジアの村々を訪れ、編物や織物の製作・使用の民族考古学的な実態調査を継続的に行っています。現地では穀倉として高床倉庫があるなど、日本の弥生時代を思わせる生活が今でも営まれています。出土資料からは分からない、生きた情報を得ることができ、日本を含む東アジアの新たな先史時代像を描き出すことができると期待しています。

キャンパスに“明治五大監獄”の遺跡が!?

金沢大学では、かつて金沢城内にあったキャンパスを現在の角間キャンパスの地に移転する際に遺跡が発見されたことをきっかけに、金沢大学埋蔵文化財調査センターが設立されました。同センターは2022年に金沢大学資料館に統合され、資料館に新設された研究・調査部門が引き続き大学構内遺跡の調査を行っています。この大学埋蔵文化財業務も、センター時代から私の仕事のひとつです。

金沢大学の構内遺跡としては、縄文時代中期と平安時代を中心とする「角間遺跡」、近世の加賀藩与力町の遺構・遺物や、金沢大学附属病院の前身にあたる近代病院の遺構・遺物が見つかっている「宝町遺跡」、明治五大監獄のひとつに数えられる金沢監獄の遺跡である「鶴間遺跡」などがあります。金沢大学のキャンパス内だけでも、縄文時代から近代まで、多様な遺跡が存在しているのです。

考古学ができる社会貢献を考える

私は富山県出身で、金沢大学で考古学を学びました。教室だけでなく、学生時代から発掘現場に出て実践的な学びを得ていました。人生で初めて発掘調査に参加した、金沢21世紀美術館の建設予定地で発見された広坂遺跡の現場も、とても良い思い出です。

修士課程修了後は、民間の発掘調査会社や富山県文化振興財団で北陸・東海地方の遺跡発掘調査に従事する傍ら、名古屋大学大学院の学生としての籍も持って博士号を取得しました。2017年には金沢大学資料館に着任し、構内遺跡の発掘調査や資料館所蔵資料の研究の成果を展示解説や公開講座等を通じて広く発信しています。石川県の「いしかわ文化観光スペシャルガイド」に登録し、大学周辺の歴史・文化財について現地を案内したり、講演を行ったりといった活動も行っています。

遺跡や遺物は研究者のためだけにあるのではなく、本来は公益性の高い、パブリックな存在です。その中で考古学は、“モノ”を通じて地域に眠る価値を人々に伝える役割を担っています。考古学の知見を、文化観光推進のほか、歴史教育の充実や、地域産業の振興に役立てることもできるでしょう。過去を現在、未来へとつなぐという視点で、調査・研究を行い、その成果を地域に還元していきたいと考えています。

経歴

平成12年 金沢大学卒業後、同大学院修士課程に進み、修了後は民間の発掘調査会社や富山県文化振興財団で発掘調査員として北陸・東海地方の遺跡発掘調査に多数従事。その間に考古学や歴史学、博物館学の専門技能・知識を習得。

平成25年 名古屋大学大学院博士後期課程を修了し、博士(歴史学)の学位を取得。

平成29年 金沢大学資料館に学芸担当教員として着任し、考古学・博物館学関係の講義や大学構内遺跡の発掘調査を担当している。館所蔵博物館資料の調査・研究のほか、展示室解説や公開講座等にも積極的に取り組んでいる。

〇所属 金沢大学資料館 特任助教

〇専門 縄文時代を中心とする東アジア先史時代の編織物・敷物圧痕、金沢大学および周辺の歴史や文化財(埋蔵文化財・歴史資料・近代建築等)

〇活動 歴史案内(施設内、観光地等)、講義・講演