研究内容

脳を知ることは、人を知ること。独自のアプローチで、脳の謎に挑む。

脳はヒトの体の中で最も複雑かつ重要な器官です。河﨑洋志教授は、医学や生物学の研究でモデル動物として広く使われているマウスに比べ、より発達した脳を持つフェレットに着目。独自の遺伝子操作技術を開発し、これまで解析が困難だった脳の発生や進化、病気の成り立ちについて明らかにしています。

マウスの脳を知れば、ヒトの脳が理解できる?

ヒトと他の動物との最大の違いは発達した脳にあります。脳を知ることは人間とは何かを理解することにつながり、脳神経疾患や精神疾患などの病気の克服の糸口ともなります。

医学や生物学の研究では、一般的にマウスがモデル動物として使われます。ヒトとマウスには多くの共通点があり、遺伝子操作の技術も開発されています。ところがマウスの脳はヒトの脳と比べると小さく未発達です。

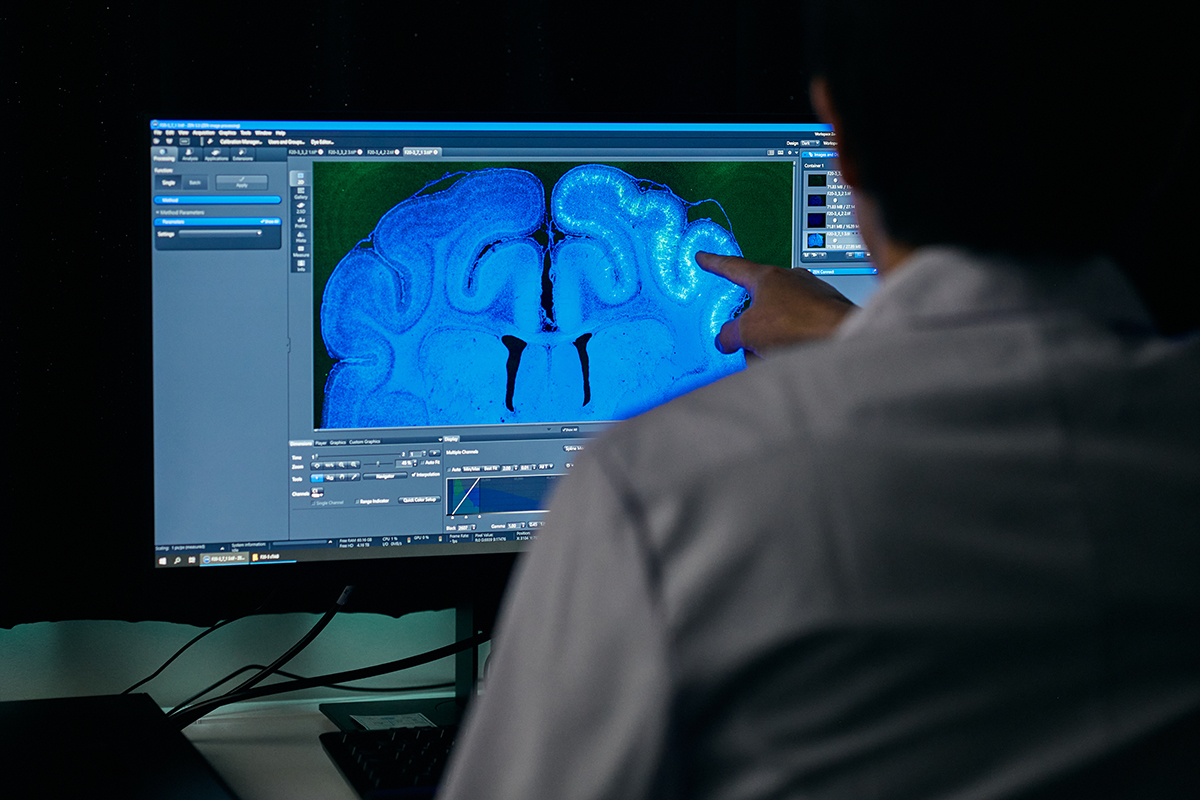

例えば、ヒトの大脳は表面にシワがあることから表面積が増え、多くの神経細胞を持つことができ、高度な脳活動を行うことができると考えられています。しかしマウスの大脳にはシワはありません。マウスの脳を使ってヒトの脳を研究することには限界があるのです。

世界に先駆け、フェレットでの遺伝子操作技術を確立

よりヒトに近い脳を持つモデル動物を使って研究を進めたいということで私が着目したのが、イタチ科のフェレットです。フェレットの脳は、マウスの脳より大きく、大脳表面にシワがあります。しかし遺伝子を増やしたり減らしたりと人為的に操作する手法は整備されていなかったため、遺伝子操作の技術を開発するところからのスタートでした。

従来の研究のやり方は、ヒトとマウスを比べ、共通する部分をマウスを使って研究するというやり方です。これに対し、私たちはヒトとマウスを比べ、異なる部分をフェレットを使って研究を進めています。すなわち、これまでは研究できなかったことが、私たちの研究対象になります。

脳の神秘を次々と明らかに

研究の軸は2つあります。

1点目は、脳の進化のしくみです。これまでの研究で、進化の過程で何をきっかけに大脳にシワが形成されるか、そこにはどんな遺伝子が関わっているかを発見しました。また大脳のシワに異常が生じる病気をフェレットを用いて再現し、解析を進めています。

2点目は、脳の高機能化にともなう病気へのアプローチです。脳が大きくなり高機能化する代償として、病気が発生しやすくなったのではないか。さらに一歩進んで、脳が高機能化し病気になりやすくなると、さらにこれを防ぐしくみを持つようになったのではないか。そんなことを示すデータが少しずつ得られています。

たとえば、脳内で作られるたんぱく質の一種アミロイドβが排出されることなく脳に蓄積すると、アルツハイマー型認知症の発症につながると考えられています。私たちは、フェレットの脳はアミロイドβが蓄積しないように除去するしくみを備えていることを発見しました。これはマウスにはない新しいしくみでした。

臨床経験を糧に

私は研究者になるまでに少し回り道をしました。医学部を卒業した後、臨床医として4年間働き、28歳で大学院に進みました。その後は京都大学再生医科学研究所で、笹井芳樹先生のもとES細胞から神経細胞を分化誘導する技術の確立に携わりました。現在行われているiPS細胞の移植治療の端緒となった技術です。新たな研究の潮流がまさに生まれるところに立ち会えたことは、研究者として非常に大きな経験になりました。

そのまま再生医学の分野で研究を続ける選択肢もありましたが、別の分野でまた何か新しいことをしたいという思いが大きくなり、現在のテーマに行き着きました。臨床経験で得た「患者さんのために」という視点、そして純粋に「新しい発見をしたい」という気持ちが、研究のモチベーションとなっています。

研究力を継承するということ

研究は伝統工芸と似ている面があるように思います。研究は伝承することが難しい高度な匠の技に支えられており、それがいったん失われると、取り戻すことは非常に困難です。日本は科学技術によって発展してきた国と言えると思いますが、近年、日本の研究力の低下が指摘されており、研究の現場としても心配しています。

研究者だけではなく、いろんな方に興味を持っていただき、科学研究を盛り上げていく必要があります。iDonateを通じ、研究に興味を持ってくださる方が少しでも増えてくれれば嬉しいと思います。