研究内容

がんの骨転移を防げ!免疫と骨の関係に着目し、新たな治療法・予防法を開発。

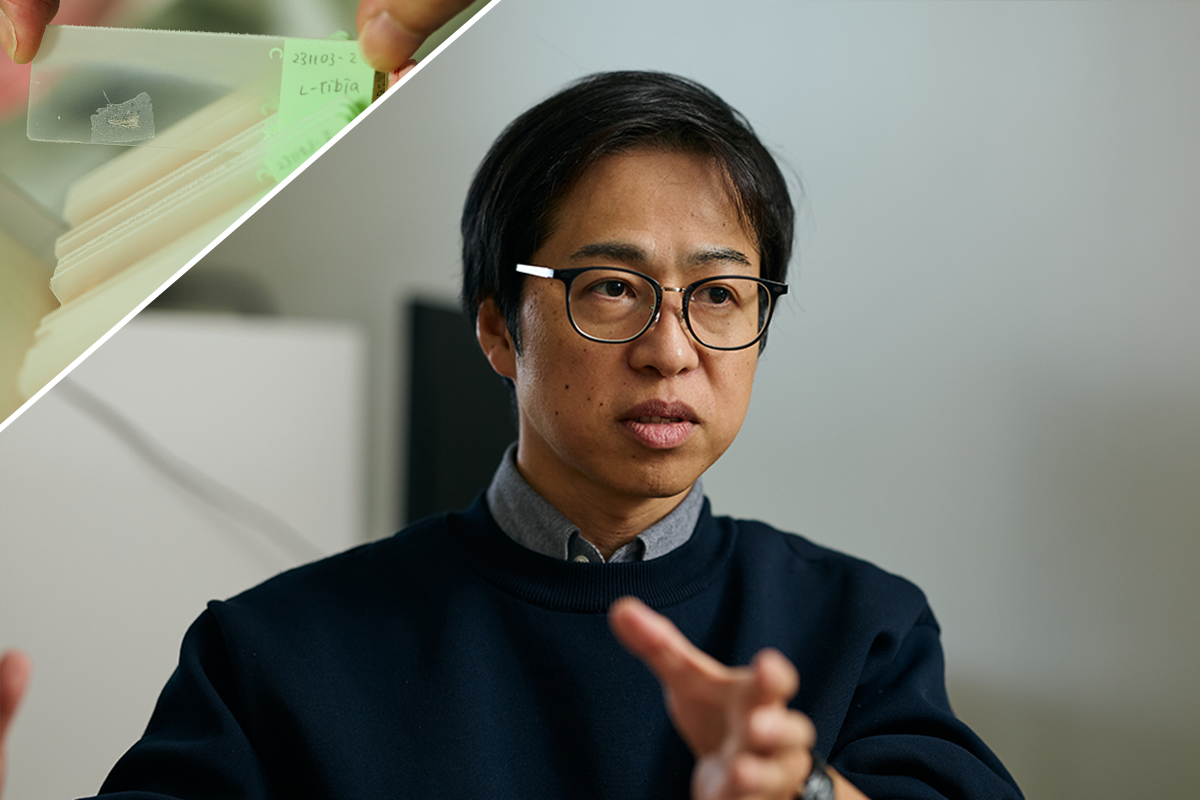

「免疫」と「骨」。別々のメカニズムで制御されているイメージがあるこの2つの機能は、実は互いにコミュニケーションを取り、密接に関係しています。岡本一男教授は、免疫系と骨の相互作用に着目し、がん骨転移のメカニズムの解明など、医療と健康への貢献を意識した基礎研究に取り組んでいます。

精巧で複雑、でも完璧ではない免疫システム

私はもともと免疫学を専門としています。免疫系は、体の外部から侵入してきたウイルスや細菌などを“非自己”と認識して排除する防御システムです。しかしこのシステムは完璧ではなく、誤って自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまい、関節リウマチや多発性硬化症などの自己免疫疾患を引き起こすことがあります。また免疫反応が過剰になり、自分自身を傷つけるアレルギー反応が出ることもあります。

私はこれまで、免疫細胞と、組織を構成する細胞との相互作用に着目し、免疫系がどういう組織障害を起こすか、あるいはどういった組織修復を起こすかを明らかにしてきました。とくに免疫系の中心を担うT細胞による免疫応答を自由にコントロールできる技術を有している点が、研究を進める上で私たちの強みとなっています。

苦痛を伴う骨転移に、治療の道を開く

免疫系と骨の密接な関係性に着目し、がんの骨転移の治療法・予防法の確立をめざす研究にも力を入れています。

がんの転移は、がん患者の最も多い死亡原因です。中でも骨はがんが転移しやすい部位のひとつで、特に乳がん、肺がん、前立腺がんで骨転移が多く見られます。骨転移は激しい骨痛や骨折、麻痺など、患者さんのQOL低下に直結する症状を引き起こしますが、根本的な治療法や予防法はいまだ確立されていません。

骨は常に新しい組織へと生まれ変わっていますが、骨転移が生じると、がん細胞が骨代謝細胞に作用し、骨を溶かしてがん細胞が増殖しやすい環境を作ります。また骨由来の「可溶型RANKL」と呼ばれるたんぱく質が、がん細胞を骨へと移動させ骨転移を誘導することが、私たちのこれまでの研究により明らかになっています。これらの成果をもとに、骨転移の治療薬や、骨転移の発症リスクを予測するバイオマーカーの開発に結びつく研究を続けています。

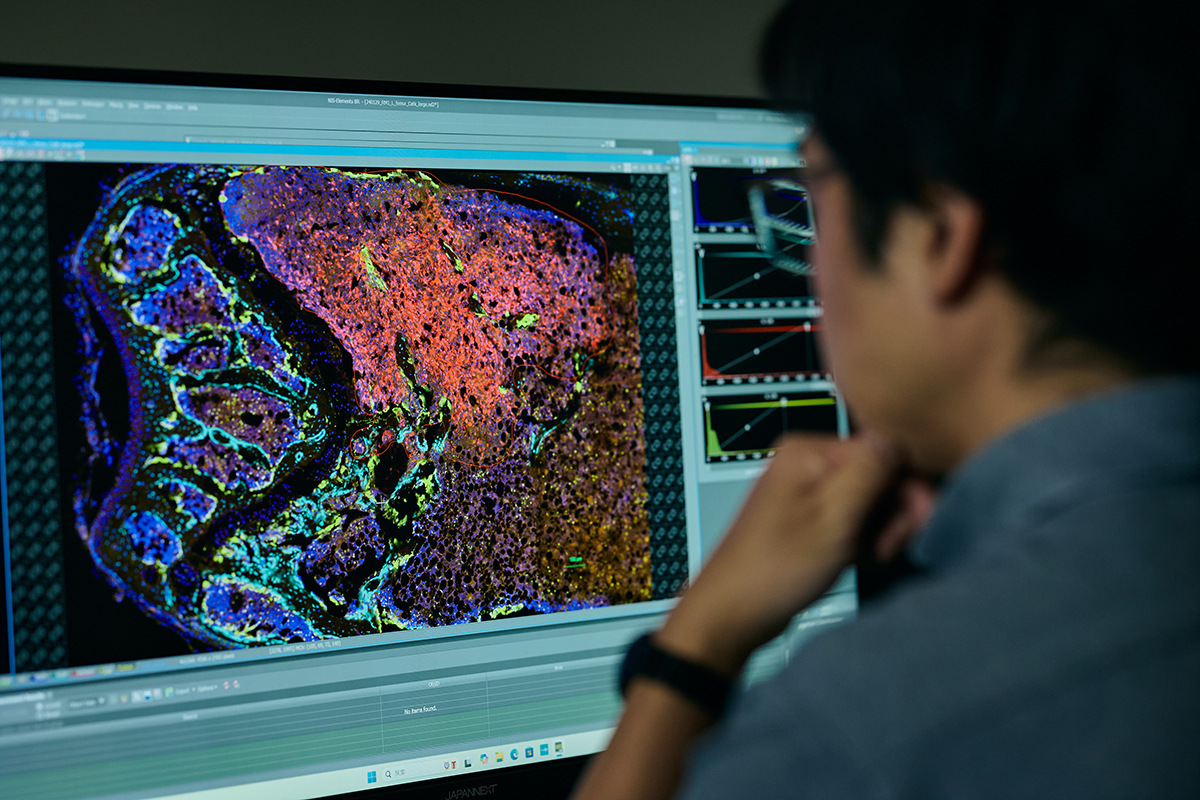

がん細胞を取り巻く微小な環境を観る

免疫系はがん細胞を“非自己”と認識し、排除しようとします。しかしがん細胞は変異を繰り返し、あらゆる手段で免疫の攻撃から逃れて増殖しようとします。やがて歯止めかかからずに増えていき、一定の大きさになると、臨床的にがんと診断されます。

こうしたがんの増殖のプロセスには、がん細胞を取り巻く環境(腫瘍微小環境)が大きな影響を及ぼしています。近年、がんの治療法として、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ「免疫チェックポイント阻害剤」が注目を集めていますが、骨転移にはあまり効果を発揮しません。それはひとつに、腫瘍微小環境への理解が進んでいないからです。

私たちは、骨転移の微小環境を対象として、骨・がん細胞・免疫細胞が互いにどのように影響を及ぼし合っているかを研究しています。細胞一つひとつを解析するシングルセル解析により、免疫細胞の活性化を抑える細胞群がいないか調査しており、悪玉となる細胞群を見つけ、そのはたらきを阻害することで新薬の開発につなげていきたいと考えています。

「がんを治したい」が原点

がん細胞と免疫細胞の相互作用を理解しようという研究はたくさんありますが、骨・がん細胞・免疫細胞の三者間の相互作用に着目した研究が、私たちの得意な点です。「細胞社会学」という学問がありますが、骨と免疫の世界はまさにそうで、それぞれ異なる役割を持った“登場人物”が、互いにコミュニケーションを取り合っています。免疫の細胞社会と、骨の細胞社会を結びつけることで、知られざる細胞社会のあり方が見えてくるのではないかという好奇心が、研究活動のモチベーションになっています。

ただし私の研究者としての原点は、がんを治したいという思いです。駆け出しの頃は「自分にはできない」と、その思いに蓋をした時期もありました。しかし、さまざまな研究を経験し、多くの知見を得た今、改めてがん治療の研究の入口に立てる喜びを実感しています。